摘要: 由于中国的新型城镇化和机动化发展背景,导致对城市交通发展提出了更高的要求,旧的发展思路和观念已经无法适应新的发展需要。本文结合新常态这样的历史背景,以合肥市为例,对城市交通规划与土地利用规划之间的互馈关系进行思考,并提出具有针对性的对策。

关键词:新常态;交通规划;土地利用规划

一、引言

习近平总书记于2014年5月在河南考察时首次提出“新常态”,用以形容我国经济发展进入中高速、优结构、创新驱动的状态。在新常态的背景下,既有的运输式城市道路发展模式已经不再适应日益增长的经济和城镇化发展需求。近年来交通需求的迅速增长,已经导致部分大城市和特大城市的交通基础设施供需严重脱节,严重影响城市的总体发展进度。

二、城市交通规划与土地利用规划的互馈关系

(1)土地利用对交通系统的影响

土地利用对城市交通系统的影响主要包括对交通需求的影响和对交通基础设施用地的控制。居住、产业与学校的空间布局,在很大程度上决定了交通需求的总量特性、空间分布特性、时间分布特性、出行距离特性等,进而影响着交通方式构成。可以说,土地利用是交通需求的根源。城市交通基础设施的选址布局也受到土地利用的制约,在无序开发的城市区域中往往难以找到足够的土地资源以用于交通基础设施建设,导致交通条件难以提升,而在合理规划并预留用地的区域中可以建立完善的城市交通体系。

(2)交通系统对土地利用的影响

城市交通系统是一个综合系统,是一个为所有交通方式提供流通空间的系统,包括小汽车、公共交通、步行、自行车等载运工具与道路、场站等基础设施。道路交通是构建城市形态的骨架,城市形态、发展方向往往是由城市的交通发展轴决定的;轨道交通和公共交通站点则是土地高密度开发的节点区域。城市交通系统所具有的实际承载能力会对城市空间结构及城市的发展规模产生影响,从而影响到城市土地利用状况。

(3)城市交通规划与土地利用规划的互馈关系

城市土地利用和交通系统之间的关系是一种循环和反馈关系。城市土地是城市交通的支撑和根本,而城市交通又是城市土地集约高效利用的关键所在。土地的利用将会决定出行生成,出行生成又会对交通设施的需求产生新的要求,而交通设施的供给将影响土地的可达性,进而影响了地价。当土地的开发超过一定强度以后,改善交通设施已不能解决地块吸引所带来的拥挤现象,从而使已开发区域可达性下降以及整个城市运转效率的降低。

因此,我们一方面需要强化规划法规的完善与实施,促进城市土地的合理利用,另一方面要将交通规划与土地利用规划纳入同一规划体系中,以促进城市交通和城市用地布局的良性、协调发展。

三、合肥市交通系统现状分析

合肥市市域城镇空间形成市域的“1331”格局,包括“一个主城(即“141”主城区)、三个副中心城区、三个产业新城、一个环巢湖示范区”等多主题、多特色、多模式发展的八大重点地区;都会区打破同心圆,遵循点轴发展、带型发展的布局理论,形成“双脉双翼•山环水嵌”的都会区空间结构。

至2015年,合肥市市区城市道路长度达到2800公里,道路网密度为6.7公里/平方公里;市区小汽车保有量87.64万辆,千人拥有量达214辆,人均拥有水平已达长三角重点城市水平。

通过原合肥市历次居民出行结构来看:步行和非机动车虽然仍然占主导地位,但绝对比重在下降,而机动车出行比重在快速增加,说明合肥城市机动化进程在加快,大量非机动化出行量正在向私家车等出行方式转移。

对于很多美国和欧洲等发达国家和地区的城市来说,他们的城市结构松散、人均城市用地多、人口密度小、建设资金充实、交通基础设施数量大、质量高,采用的是以小汽车为主导、城市空间低密度蔓延的粗放发展模式。而我国城市人口密度大,人均城市用地面积和道路面积小,同时经济水平较发达国家相差很多,基础设施薄弱,工业生产模式粗放、耗能高。中国国情决定了中国城市交通发展模式不能以小汽车为主。

四、合肥市交通规划与土地利用一体化发展对策

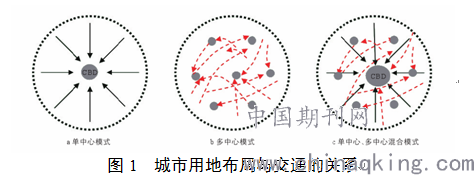

(1)建设多中心的用地结构

合肥市城市主城区采用“141”的双中心空间结构,但当前滨湖副中心吸引力不足,各分区功能单一,交通出行方式仍旧以中心区内部出行和中心区与组团间的出行为主,与单中心结构的出行方式无异。在新常态的发展环境下,必须要改变单中心“摊大饼”式的格局,完善滨湖副中心和各大组团的功能建设,建成多中心、组团式发展的空间结构,减少中心区交通流的聚集作用,缓解中心区与其他各分区间快速通道的交通压力。

(2)土地利用实行高密度TOD开发以公共交通为引导进行土地开发(TOD)是指由大容量公共交通系统作为城市交通运输的主要载体,包括地铁、轻轨、快速公交等,同时在公交站点附近进行高密度的站区(通常指公交站点半英里范围,折合约800米范围)土地开发。在公交站点周围进行紧凑布局、高强度的开发,使得区域内人们出行具有较高的公交出行分担率,可以为公交提供充足的客源;同时,土地的混合利用也减少了不必要的出行,从总量上实现了对交通需求的控制;社区内具有良好的步行和非机动车交通环境,方便的商业和公共设施,有助于创造多元化、有活力的生活氛围。合肥市近年城市面积快速扩张,大力发展轨道交通并在轨道站点周边实行TOD开发才是合肥市可持续发展的方向。

(3)建设“窄路密网”的道路网系统

稀路网、宽马路的路网形态不仅会增加绕行距离,过宽的道路还导致过多的车流交织现象、增加交叉冲突从而降低机动车道的通行效率,也会降低行人过街的安全性和方便程度。合肥市在未来的土地利用规划中应避免大尺度、功能单一的“大街区”土地利用结构,而采取紧凑型、小尺度、高密度、混合型的“小街区”结构。

(4)控制机动车总量

纵观国内外纽约、新加坡、北京、上海等大城市都采取一定的措施限制机动车的购买和使用。例如纽约和新加坡采用中心城区拥堵收费的措施,北京的尾号限行、牌照摇号与上海的牌照拍卖等措施均可以限制机动车的购买和使用量。合肥市正处在机动车数量爆发增长的阶段,应当未雨绸缪,尽快开始对机动车,特别是私人小汽车的购买和使用进行限制。

(5)保障慢行路权

道路拓宽改造的过程中,往往侵占了非机动车道和人行道。有的路段将非机动车道改造成机动车道,使得“人非共板“;有的路段设置将人行道宽度压缩至只有1米以下,导致行人无路可走。合肥市在道路建设中应优先保障慢行路权,将道路断面设计成机非分离和人非分离的形式。同时还应当注重慢行交通系统整体性和系统性,人行道与非机动车道道应当构成通达性好的网状结构,并与周边景观与建筑相结合,使得慢行交通舒适而便捷。

参考文献

[1]陆化普.城市土地利用与交通系统的一体化规划[J].清华大学学报(自然科学版),2006,46(9).

[2]陈忠朋,杨鑫,高国刚.公共交通引导的城市空间增长研究——波特兰“精明增长”实践给我们的启示[J].城市公共交通,2012,(9).

论文作者:陈康

论文发表刊物:《基层建设》2017年第24期

论文发表时间:2017/11/10

标签:合肥市论文; 城市论文; 交通论文; 城市交通论文; 土地利用论文; 系统论文; 机动车论文; 《基层建设》2017年第24期论文;