广西南宁市横县人民医院 广西南宁 530300

【摘 要】目的 分析肝内周围型胆管癌合并肝吸虫病患者的CT影像,进而探讨两者的相关性。方法 选取我院接受治疗的确诊为肝内周围型胆管癌55例患者列为观察对象,将其中29例单纯胆管癌患者列为A组,将26例肝吸虫病合并胆管癌患者列为B组,对两组CT图像进行对比分析。结果 经分析两组CT影像资料发现,两组肿瘤部位分布比较有明显性差异(P<0.05);且两组患者病灶低密度区域CT影像呈现也存在一定的差异性。结论 肝吸虫病和胆管癌之间有着高度相关性,CT诊断对验证肝内周围型胆管癌和肝吸虫病之间的关系具有重要意义。

【关键词】胆管癌 肝吸虫病 CT影像 对比分析

华支睾吸虫病是由于感染华支睾吸虫而引发的寄生虫类疾病,此类寄生虫多寄生于机体肝胆部位而被人们称之为“肝吸虫病”。患者感染华支睾吸虫后,轻者无明显临床表现,重者可出现腹痛腹泻、消化不良等消化道症状,甚者可能出现肝脏肿大、胆结石、胆管炎等肝胆疾病[1]。据相关研究表明[2],肝吸虫病与患者的胆管癌发生有着密切的相关性;研究通过对单纯性胆管癌及肝吸虫病合并胆管癌两者的CT影像展开分析,进而探讨肝内周围型胆管癌与肝吸虫病的相关性,报告如下:

1 材料和方法

1.1 一般资料

选取2014年09月-2016年10月于我院接受治疗的确诊为肝内周围型胆管癌55例患者列为观察对象,将其中29例单纯胆管癌患者列为A组,将26例肝吸虫病合并胆管癌患者列为B组;其中A组男性19例,女性10例;年龄36-69岁,平均年龄(53.4±3.8)岁;29例患者均无食用生鱼、虾史。B组男性17例,女性9例;年龄34-71岁,平均年龄为(51.2±2.6)岁;有24例患者均有食用生鱼、虾习惯,2例无此生活习惯。

1.2 诊断方法

CT诊断应用的设备为:GE/CT 8800X线扫描仪,美国GE公司Sytic2000iCT机和PICKERPQ2000螺旋CT机。自人体肝叶隔顶到肝脏右叶下缘部位lOmm层厚进行不间断CT扫描。增强CT扫描环节在患者肘前静注泛影葡胺注射液(国药准字H33021005,金陵药业股份有限公司浙江天峰制药厂)50m1,于患者患病部位最高层面迅速进行4次CT扫描以及肝门区域5mm层厚不间断CT扫描。最后获得CT扫描图像,对图像进行分析研究。

1.3统计学分析

应用SPSS20.0统计学软件,计量资料用均数±标准差(x±s)表示以t检验;计数资料以例数(n)和百分数(%)表示,P<0.05时表示有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者肿瘤病灶部位分布及病灶低密度区域CT影像呈现比较分析

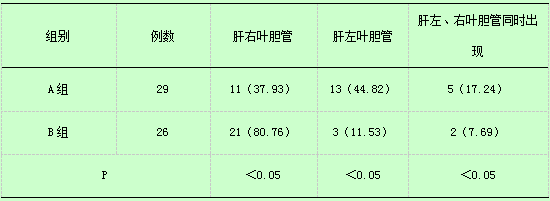

经分析CT扫描结果发现,A组29例患者中病灶处于肝脏右叶胆管11例(37.93%),病灶处于肝脏左叶胆管患者13例(44.82%),肝左、右叶胆管同时出现病灶5例(17.24%);B组26例患者中21例(80.76%)病灶均发生于肝脏右叶胆管,病灶发生于肝脏左叶胆管患者3例(11.53%),肝左、右叶胆管同时出现病灶2例(7.69%)两组肿瘤部位分布比较有明显性差异(P<0.05);详见表1。两组患者肿瘤病灶部位分布情况分析 n,(%)

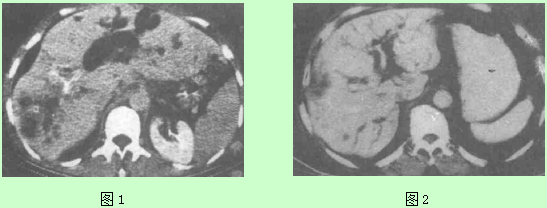

注:图1为单纯性肝内周围型胆管癌(女,45岁);图2为肝内周围型胆管癌合并肝吸虫病图像(女,47岁)。

2.2 两组患者胆管扩张情况分析

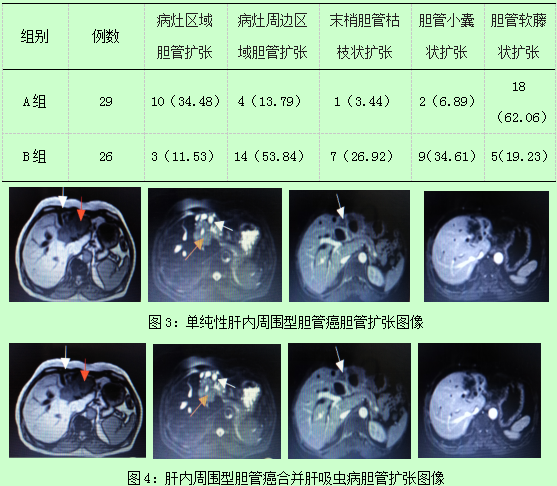

经统计显示,A、B两组在病灶区域胆管扩张、病灶周边区域胆管扩张,末梢胆管枯枝状扩张、胆管小囊状及胆管软藤状扩张等方面,两组比较具有明显性差异(P<0.05)见表2图3图4。两组患者胆管扩张情况分析 n(%)

3 讨论

在我国较多地区的部分人群有进食生鱼、虾的生活习惯,此种生活习惯将明显增加肝吸虫的发病率,据相关文献资料显示[3],淡水鱼、虾是华支睾吸虫的原寄生宿主,由于进食携带此类寄生虫而未经高温熟化的鱼虾而致发病[4]。肝吸虫寄生在人体的肝内胆管中,发病初期导致水肿、胆管表皮剥落、内胆管增生和炎性作用。发病晚期与增殖体增生边沿发生鳞状上皮化生,出现腺瘤样增生、管壁厚度增加以及炎细胞浸润,最终出现显著的胆管纤维化,胆管内壁厚度增加[5、6]。研究显示,26例肝内周围型胆管癌合并肝吸虫病患者中,其肿瘤病灶发生于肝右叶胆管有21例,占81.76%;而单纯性肝内周围型胆管癌病灶发生于肝左右两叶则不十分明显;此种情况的出现可能与肝右叶胆管更适宜华支睾吸虫卵繁殖有关,因为其虫卵的体积与肝右叶末梢胆管直径的大小接近,而导致虫卵更容易于此处沉积,大量的虫卵于肝右叶胆管孵化及生长,长时间的感染未得到相关治疗,进而导致胆管内上皮细胞出现癌变。王彩琴、余新炳等[7]学者对胆管癌展开相关分析后认为,肝吸虫感染与肝右叶部位胆管上皮细胞的癌变有着高度相关性;与本研究结果基本相近。然肝内周围型胆管癌合并肝吸虫病患者肿瘤病灶低密度区域CT影像呈现与单纯肝内周围型胆管癌也有一定程度的差异性,与张浩、曾红辉等[8]学者的相关研究结果相仿。经此次研究统计显示,A、B两组在病灶区域胆管扩张、病灶周边区域胆管扩张,末梢胆管枯枝状扩张、胆管小囊状及胆管软藤状扩张等方面,两组比较具有明显性差异(P<0.05);学者郑培秋对华支睾吸虫病术后胆汁分泌亢进 21 例进行分析,其认为虫卵机械性损伤胆管、胆管上皮的慢性炎症反应及成虫分刺激性化学物质、死虫降解所产生的异体蛋白招致过敏反应均可致胆道出现明显扩张;徐世昌、温志波等人的相关研究也表明,肝内周围型胆管癌合并肝吸虫病患者的胆管扩张形态与单纯性肝内周围型胆管癌扩张有明显区别。

综上所述,肝吸虫病和胆管癌之间有着高度相关性,并存在因果联系;CT诊断对验证肝内周围型胆管癌和肝吸虫病之间的关系具有重要意义。

【参考文献】

[1]叶红. 肝内周围型胆管细胞癌的CT表现[J]. 海南医学, 2015, 26(19):2871-2874.

[2]韦柳萍,覃山羽,姜海行等.逆行胰胆管造影对华支睾吸虫感染并胆管梗阻患者的诊断及治疗价值[J].广西医学,2013,(4):440-442.

[3]袁金富,袁杰,罗元等.广州花都地区华支睾吸虫病流行现状及防治对策[J].广西中医学院学报,2012,15(3):116-118.

[4]黄强,杨静梅.粪便寄生虫学实习带教心得体会[J].右江民族医学院学报,2013,35(1):104.

[5]黄强,杨静梅,罗钢惠等.11927例粪便常规寄生虫及虫卵阳性率调查分析[J].右江医学,2012,40(2):233-235.

[6]武燕茹,韩晓云,陈堃等.超声与 CT 检查对肝胆管结石并发肝胆管癌的诊断价值[J].河北医学,2014,(5):709-711.

[7]王彩琴,余新炳,李学荣等.华支睾吸虫感染与胆管癌发生发展关系的研究进展[J].中国寄生虫学与寄生虫病杂志,2015,33(2):142-146.

[8]张浩,曾红辉,谢振文等.多层螺旋CT对肝吸虫病的诊断价值[J].现代医院,2012,12(4):67-69.

论文作者:龙喜荣

论文发表刊物:《临床医学教育》2017年6月

论文发表时间:2017/6/26

标签:胆管论文; 肝吸虫论文; 病灶论文; 患者论文; 胆管癌论文; 吸虫论文; 两组论文; 《临床医学教育》2017年6月论文;