(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇坎山初中)

摘要:本文讨论的思维导图是指按照“新课标”的要求,在英语课堂阅读教学中,通过教学设计,使学习符合学生认知规律。旨在探讨如何应用思维导图达到“以学导教”“以学促教”“以学创教”的学习目标;分享了在阅读教学中如何将思维导图穿插在pre-reading, while-reading, post-reading三大环节。

关键词:思维导图;教学设计;认知规律;学习目标

《普通高中英语课程标准(2017年版)》将英语学科核心素养归为语言能力、文化意识、思维品质和学习能力。学生对素材内容的提取、整合、内化、分析、比较、批判、评价过程都是思维品质的行程过程(王蔷,2017)。在阅读教学中,教师借助思维导图能帮助学生获取信息,挖掘文本内涵,整理文章结构,感悟文本内涵。

一、思维导图的内涵与基本特征

思维导图(Mind Map)最初是20世纪60年代由英国人托尼·博赞(Tony Buzan)创设的,它是表达发散性思维的有效图形思维工具,简单却又很有效,是一种实用性的思维工具。

如今“学科思维导图”作为一种“基于系统思考的知识建构策略”已被全国五百多所课题实验学校引入应用。

托尼·博赞认为思维导图有四个基本特征:(1)注意的焦点集中在中心图形上(2)每个主题的主干作为分支由中央向四周放射(3)各个分支各自选择一个颜色,由一个关键的图形或者关键词构成(4)各分支形成一个连接的节点结构。因此,思维导图在表现形式上多数是树状结构的。

如何通过教学设计,将思维导图灵活应用于阅读教学的三个环节(pre-reading, while-reading, post-reading),最终达到引导学生梳理路径、厘清要素关系、强化推理过程,形成读者和作者的对话,在读者与作者之间产生思想观点的碰撞、交流、借鉴、共赢的目的?

二、思维导图在阅读教学中的应用

英语阅读教学讲求综合视野,即以“为内容而读,为思维而教,为语言而学”和“体验阅读过程,感受策略运用”为核心理念,强调阅读教学是一个综合而有侧重的过程。(葛炳芳,2015)思维导图主要以树状结构,突出思考内容的体系、层次、重点,高度概括,层次分明,是符合教学综合视野的好工具。

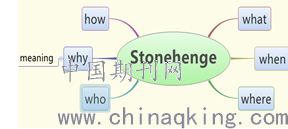

在阅读教学pre-reading部分,教师可以以文本标题启发预测、激活思维,构建思维导图;也可以以文本插图引发学生思考,预测文章话题、内容,构建导图。例如在人教版Go for it 九年级Unit8 Section B 阅读课文中学生就标题:Stonehenge—Can Anyone Explain Why It Is There?展开预测,并自主完成思维导图(如图1)。

学生会猜测:What is Stonehenge? When was it built? Where is Stonehenge? Who built it? Why people built Stonehenge? How was it built? 在头脑风暴中开阔学生思维,激发学习兴趣。

图1

在阅读教学while-reading部分,教师可以引导学生将文中的要点(信息、事实、案例、数据、观点)划出来,并进行整理分类。思维导图的思路勾勒原则是突出主要内容,形成观点之间的逻辑关系,列出能够证明观点的论据、数据、事实、案例等。为了达到这些教学目标,教师要为学生搭建框架,例如,提供思维导图模板框架,让学生自由填写,也可以提供关键词让学生自行构图,根据思维层次提出层层递进的问题,引导学生通过构图呈现自己对问题的思索。

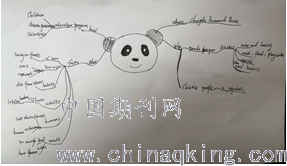

例如在人教版Go for it 八年级下册Unit7 Section B 阅读课文中,学生围绕panda这一核心关键词,对每段进行梳理,中心图可以选择熊猫画像,并由此展开各个分支。如图2

图2

在学生自主完成思维导图后,教师应引导学生进行组内讨论、互评。思维导图呈现出来的不同结果以及反映出来的问题,能够引发更多的思考和讨论,激发学生的研究兴趣,培养批判性思维。例如有的同学不擅长寻找关键词,有的不懂得分类、归纳整理,有的过于抓细节。

老师在学生互评的基础上针对具体导图进行补缺、深化、延伸、提升、加强,真正实践“以学导教”“以学促教”“以学创教”,即“以学为主”的理念和模式。

在阅读教学post-reading部分,教师可利用思维导图,实现从语言输入到输出的能力转化:思维导图展现的语言逻辑是辅助学生表达阐述自己所知所想的思维工具,能够帮助学生们使用思维导图来记忆范本文章的结构与内容,例如用思维导图的提示来复述课文,实现文本再现。教师也引导学生运用思维导图来引导和分享他们的感受和观点,这一步被称为文本再构。教师可以设计一些新的类似的话题,引导学生进行语言输出的训练。

三、运用思维导图进行阅读教学的意义

1、有助于处理信息,整理文章结构与内容

思维导图具有发散性、非线性结构化和整体性的特点,有利于组织信息,并使信息可视化,因此便于加工信息,整理结构。

2、有助于改良阅读行为,提升阅读效果

在课堂中运用思维导图的过程,即是thinking—discussion—presentation三步,学生在自主思考,小组讨论,输出呈现等过程中,能加深对文章的理解。并建立个性化的知识体系。

3、有助于激发学习兴趣,提升阅读能力

思维导图能帮助学生将复杂信息分门别类,简单化处理,同时又将抽象知识概念变得可视化,能够帮助提高学生的理解力和记忆力,增加学生学习信心,激发兴趣,从而提升阅读能力。

结语

让学生单独完成或小组完成思维导图,可以作为课前梳理已知,做到带着问题上课;也可以作为课后综合新知,达到巩固、内化作用。主动学习,积极讨论比传统的老师单向灌输式讲授,帮学生整理好信息的教学方式更有学习效果。

思维导图的目的不仅在于显现阅读理解,还在于随后的就图讨论和论图言说的功效,如何利用思维导图帮助学生建立个性化的知识体系,提高学生方法技能?需要我们在日常教学中不断反思、实践、提升。

参考文献

[1]葛炳芳.2015.英语阅读教学的综合视野:理论与实践[M].杭州:浙江大学出版社

论文作者:汪盼盼

论文发表刊物:《知识-力量》2019年6月中

论文发表时间:2019/3/14

标签:思维论文; 学生论文; 阅读教学论文; 结构论文; 教师论文; 信息论文; 文本论文; 《知识-力量》2019年6月中论文;