永泰县医院 福建福州 350700

【摘要】目的 探索在不影响月经周期的情况下短程小剂量应用米非司酮治疗子宫内膜异位症的疗效。方法 2016年1月到2017年12月在我院治疗的35例临床表现为中重度痛经的子宫内膜异位症患者,于每次月经第14天开始每日1次米非司酮片剂6.25mg,连服4天,连续6个月经周期观察经期痛经程序及月经量的变化。结果除2例月经分别推迟1个月外其余月经周期正常。35例在6个月用药周期中共有90例次(42.86%)痛经完全消失,90例次(42.86%)减轻,20例次(14.28%)无效;痛经症状治疗总有效率为85.72%,同时对月经量减少明显有效,但对异位内膜囊肿大小变化不明显。结论 黄体初期短程应用小剂量米非司酮可在不影响月经周期的情况下,对子宫内膜异位症痛经及月经增多症状有较好的治疗作用。

【关键词】子宫内膜异位症 痛经 米非司酮

子宫内膜组织(腺体和间质)出现在子宫体以外部位时称为子宫内膜异位症[1]。子宫内膜异位症的主要症状是痛经和持续下腹痛。由于其发病机制尚未完全明了,目前的治疗方法尚不理想。米非司酮是人工合成高效抗孕激素药物,长期低剂量米非司酮可使子宫内膜萎缩导致闭经,同时痛经消失。为探索对子宫内膜异位症痛经症状有治疗效果但又不致闭经的治疗方法,本方法采用在黄体初期短期应用小剂量米非司酮治疗内膜异位症的方法,取得较好疗效。报道如下:

1、资料与方法

1.1 一般资料 2016.1-2017.12本院妇科门诊接治,具有中重度痛经的子宫内膜异位症患者35例,其中重度痛经13例,中度22例,年龄25~45岁月经周期23~45天,平均29.2天,经期6-11天,平均7.6天,其中17例经量过多伴有明显血块。妇科检查6例可于阴道后穹窿或子宫后壁触及痛性结节。3例妇检及B超检查提示卵巢巧克力囊肿,9例B超提示子宫肌腺症,子宫附件未见异常13例,所有患者自愿接受本方法治疗,并在治疗之前均未使用过其他激素药物治疗,无米非司酮禁忌症。

1.2 子宫内膜异位症临床诊断依据 月经周期规则,主要表现有:(1)较典型的继发性、进行性经期,下腹疼痛病史2年以上,均排除盆腔炎或宫颈阻塞。根据疼痛症状对患者日常生活的影响程度,参考WHO(1967)疼痛分级将疼痛程度分轻(可忍受,无全身症状,不一定用药),中(疼痛难忍,常伴恶心、呕吐,一般痛措施可缓解)、重(疼痛剧烈,严重影响日常生活,常伴面色苍白,冷汗淋漓,甚至晕厥或是持续性,需镇痛处理)。(2)痛经时伴月经过多,均排除子宫肌病,子宫内膜病变或血液系统疾病。(3)痛经合并卵巢异位内膜囊肿或伴不孕。

1.3药物和方法 米非司酮25mg/片。于月经周期第14天开始每日1次口服米非司酮片6.25mg,用药4天,连续6个月经周期用药。

1.4观察方法 每个周期门诊随访1次,观察每次月经期间痛经程度、月经量,有无不规则阴道出血或其他不适。有卵巢子宫内膜异位囊肿者3-6个月后超声复查囊肿大小的变化情况。

1.5疗效判断标准 显效:无自觉经期痛,月经量明显减少。有效:自觉痛经减轻,月经量稍有减少。无效:痛经无明显改善,月经量无变化。

2、结果

2.1月经周期 除2例月经推迟1个月外,其余月经周期无明显变化。

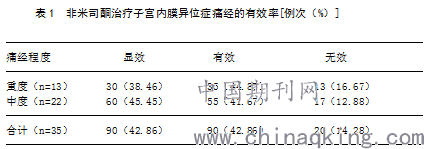

2.2疗效 (1)痛经:13例重度痛经患者在6个月用药周期中共有30例次(38.46%)痛经完全消失,35例次(44.87%)减轻,13例次无效(16.67%),22例中度痛经患者共有60例次(45.45%)痛经完全消失;55例次(41.67%)减轻;17例次(12.88%)无效。中重度痛经治疗总有效率85.72(见表1)。(2)经量:35例患者大部分反应月经量有所减少,其中17例月经伴有凝血块均消失,经期亦可减少1-2d。(3)卵巢子宫内膜异位囊肿:3例卵巢子宫内膜囊肿大小无明显变化。

2.3副反应:所有患者治疗中副反应不明显,未出现恶心、呕吐或潮热、烦臊等雌激素缺乏症状,未见用药后出现不规则阴道流血。

3、讨论

子宫内膜异位症的发病与卵巢激素周期性变化有密切相关性的主要表现为痛经、月经量偏多、异位内膜囊肿或伴不孕等,由于其发病机制尚未完全明了,其临床疗效不理想。目前应用的药物几乎都需长疗程,每个月经周期需连续服药20~30天[1]。

米非司酮是一种人工合成的主要为子宫内膜黄体水平的高效孕激素拮抗剂,血药浓度达峰时间为0.8~1.5h,半囊期为1~1.5d(20-34h),与孕激素受体竞争性结合力是孕酮的5倍,而且具有一定的非竞争性抗雌激素作用,连续用药可导致内膜萎缩,以致暂时闭经,同时痛经消失。目前国内外已有较多应用米非司酮治疗子宫内膜异位症的报道,大多采用每天10~25mg连续6个月的治疗法,以图治愈[2]。虽然闭经时痛经消失,但停药后月经、痛经仍旧恢复,且长时间用药、闭经,年轻患者不易接受。能否在不影响月经周期的情况下通过控制异位内膜增长厚度或适当抑制分泌型内膜的形成以达到减少月经量进而减轻痛经的目的?文献报道,于排卵前服用米非司酮对月经影响不大,其作用主要发生在黄体期[3],服用较小剂量即可在不影响任何激素(卵泡刺激素,黄体生成素及雌孕激素)分泌的情况下干扰、阻滞子宫内膜发育和成熟,阻止内膜向分泌期转变[3]。此阶段内短时用药是有可能使月经量减少而不影响月经周期的[4]。

选择黄体初期孕酮初升阶段应用小剂量米非司酮4d左右,即有可能减弱或阻隔此段时期雌孕激素对内膜的作用。以此对内膜分泌期早期(月经第15~19天)的形成过程实施干扰,延缓内膜分泌期成熟,达到控制内膜(异位内膜)增长厚度,减少月经量,并有可能妨碍致痛因子(如前列腺素PGF2a等)的合成进而减轻痛经的目的。过小剂量如5mg/d以下作用可能有限,若剂量过大则有可能致催经作用。

本人结果显示,于黄体初期短程应用小剂量米非司酮抵抗孕激素对减少月经量,缓解子宫内膜异位症痛经症状有效,而且简单易行,经济方便。几乎没有副作用。对异位子宫内膜囊肿的大小及不孕症有否改善作用尚需继续观察,是否有更合定的剂量需进一步尝试。

参考文献

[1]乐杰,妇产科学[M],6版,北京:人民卫生出版社,2014:354~362

[2]李萍,张爱武,殷蕙蓉等,米非司酮治疗子宫内膜异位症疗效及对性激素的影响[J],江苏医药,2014,30(3):200-201

[3]朱顺法,方马荣,金理正。长期应用小剂量米非司酮对子宫内膜形态功能和雌孕激素受体的影响[J],临床实践,2014,22(8):105-107

[4]周青松,米非司酮疗程长短对月经周期及月经量的影响[J],中华医药杂志,2015,5(9):950-951

论文作者:陈清英

论文发表刊物:《临床医学教育》2018年8期

论文发表时间:2018/9/12

标签:内膜论文; 月经论文; 子宫论文; 囊肿论文; 异位症论文; 月经周期论文; 子宫内膜论文; 《临床医学教育》2018年8期论文;