苏州永鼎医院,江苏苏州215200

【摘要】目的:探讨全环境保护护理模式对急性再生障碍性贫血治疗过程中院内感染的效果。方法:选取我院(2010年1月~2017年4月)100例急性再生障碍性贫血患者为研究对象,根据护理干预方法不同分为观察组和对照组,每组50例,观察组采用全环境保护护理模式干预,对照组采用常规护理模式干预,采用问卷调查表评价两组患者护理满意度和护理干预后感染率。结果:观察组护理总满意度明显高于对照组,护理干预后感染率明显低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论:急性再生障碍性贫血患者在治疗过程中实施全环境保护护理模式能有效降低感染率,且患者满意度高,值得临床推广。

【关键词】全环境保护护理模式 急性再生障碍性贫血 感染

再生障碍性贫血是骨髓造血功能衰竭,导致血细胞、白细胞、血小板减少,进而患者出现贫血、出血、感染[1]。而急性再生障碍性贫血是临床病情重,且病情发展非常迅速,临床发现,大多患者体温一直保持在38°以上,高温很难得到控制,且急性再生障碍性贫血患者均在不同程度上有内脏以及皮肤粘膜出血,最后导致脏器衰竭而亡[2]。急性再生障碍性贫血本来就会给患者带来严重的危害,如果在治疗过程中再出现感染情况,会直接威胁到患者生命,但临床的常规护理效果往往不理想,没有考虑到环境等因素,为此,本研究以全环境保护护理模式运用到急性再生障碍性贫血治疗过程中,有效降低了感染情况,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院(2010年1月~2017年4月)100例急性再生障碍性贫血患者为研究对象,所有患者均符合《血液病诊断及疗效标准》。其中男性54例。女性46例;年龄12~70岁,平均(32.4±5.6)岁;病程4个月~18个月,平均(8.6±4.7)月;将所有患者根据护理干预方法不同分为观察组和对照组,每组50例,观察组采用全环境保护护理模式干预,对照组采用常规护理模式干预;排除标准:有严重心、肝、肾脏以及血液系统功能障碍患者;有精神障碍不能配合者;两组患者性别、年龄、病程等一般资料相比无明显差异,且P>0.05,无统计学意义,具有可比性。

1.2 方法

两组患者均先进行常规护理干预,包括健康指导、心理护理、饮食护理、感染护理。具体过程如下:(1)健康指导:护理人员需嘱咐患者保持个人卫生,不要接触有毒有害物质,勤洗澡、勤换衣,如发现不适情况及时就诊;(2)心理护理:急性再生障碍性贫血带来的危害很大,发生感染的机率也很大,需长期地治疗,且治疗时多为封闭式的层流病房,这会给患者带来很大的心理压力,心理焦虑、情绪低落等,为此,护理人员要多与患者交流,给予患者支持,为其树立战胜疾病的信心;(3)饮食护理:指导患者每日以高维生素、热量、蛋白食物为主,如牛奶、家禽、鱼类、蛋类、蔬菜、水果等,以提高身体免疫力(4)感染护理:急性再生障碍性贫血很容易引发口腔、鼻部、肛周、会阴、肺等部位感染,因此医护人员要以这几个方面的护理为主,患者也要注意这些部位,勤清洗,勤换内衣裤等[3]。观察组再在此基础上进行全环境保护护理干预,具体如下:(1)环境消毒:患者在进行治疗前,先对室内环境进行消毒和空气净化,空气标准为每平方米细菌集落数小于10个,室内湿度为45~60%;(2)患者的护理:观察组患者在进病房之前,首先要进行个人卫生清洁,必要的时候保护易感染部位,还要定期对室内空气中的微生物进行培养,标准为阴性,然后室内物品每日都使用含氯消毒液消毒;(3)医护人员消毒:医师在给患者治疗前也要按照相关流程进行消毒,控制病房进入人次数,严谨有感染疾病人员入内;(4)定期检测:为了使全环境保护护理干预更加有效,需要定期对患者的物品、室内空气、医护人员进行检测,以保证全环境保护护理干预的有效率[4]。

1.3 评价标准

采用问卷调查表评价两组患者护理满意度和护理干预后感染率,护理满意度评价分为不满意、一般、满意,护理满意度=(一般+满意)/例数x100。

1.4 统计学处理

选用SPSS20.0统计学软件,计数资料以n(%)表示,组间疗效比较采取χ2检验,设P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

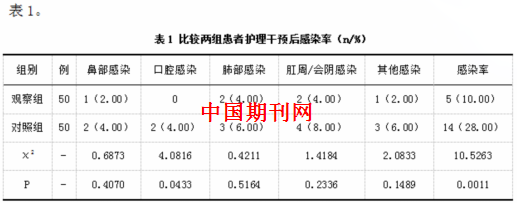

2.1 比较两组患者护理干预后感染率

观察组护理干预后感染率为10.00%,对照组护理干预后感染率为28.00%,观察组护理干预后感染率明显低于对照组,且P<0.05,具有统计学意义。详见表1。

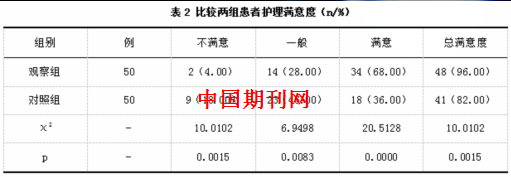

2.2比较两组患者护理满意度

观察组护理总满意度为96.00%,对照组护理总满意度为82.00%,观察组护理总满意度明显高于对照组,且P<0.05,具有统计学意义。详见表2。

3 讨论

再生障碍性贫血是因为骨髓造血能力不足或功能衰竭,没有足够的血液来补充血细胞,导致血小板、血细胞、白细胞等减少,继而出现贫血、出血、感染等表现。而急性再生障碍性贫血是再生障碍性贫血快速严重发展,对患者的生命健康影响也更为严重,而通常急性再生障碍性贫血死亡是由于大量感染导致,因此在对急性再生障碍性贫血治疗时不仅要考虑患者病情和不良反应,还需要防止患者感染[5]。但临床常规护理可能还没有考虑全面,抗感染效果也不是很理想,为此,我院制定了针对急性再生障碍性贫血患者制定了全环境保护护理模式,在常规回路的基础上,再加入环境消毒、患者的护理、医护人员消毒和定期检测,对患者、病室、医护人员、各类物品等消毒检测,从各个方面保持环境干净、卫生,严格控制出入病房人员,减少了患者感染情况的发生。通过表1可以看出,对照组经过常规护理干预后,感染率为28.00%,而观察组实施全环境保护护理干预后,感染率为10.00%,且患者对此的评价也高,两组比较具有明显差异(P<0.05)。

综上所述,急性再生障碍性贫血患者在治疗过程中实施全环境保护护理模式能有效降低感染率,效果显著,且患者满意度高,值得临床推广。

参考文献

[1]李唐菲, 李良兰. 全环境保护护理模式对急性白血病化疗过程中院内感染的影响[J]. 重庆医学, 2016, 45(6):855-857.

[2]王庆辉. 再生障碍性贫血的临床护理分析[J]. 心理医生, 2016, 22(4):213-214.

[3]姜颖, 石永丽, 徐风杰. 再生障碍性贫血患者的临床护理[J]. 医药前沿, 2016, 6(8):255-256.

[4]李莲华. 研讨27例再生障碍性贫血的护理体会有效控制并发症的产生[J]. 中国保健营养旬刊, 2013, 23(3):722-722.

[5]李慧. 再生障碍性贫血的护理体会[J]. 中国保健营养旬刊, 2013, 23(10):5912-5913.

论文作者:吴卫英

论文发表刊物:《临床医学教育》2017年7月

论文发表时间:2017/8/24

标签:患者论文; 再生障碍性贫血论文; 环境保护论文; 感染率论文; 对照组论文; 满意度论文; 模式论文; 《临床医学教育》2017年7月论文;